こんにちは、アクタガワの理学療法士、加藤隆三です。ぺんぎん保育園には、月2回ほど運動遊びのアドバイザーとして勤務しています。

4月と言えば入園式、卒業式のシーズンですね。子どもたちはこれから色々なことを経験・学習し、成長(発達)していくと思います。その発達の土台として重要になるのが、「感覚」です。

この感覚がバランスよく育つことでその先の発達にも良い影響が出てきます。一般的に運動遊びは、様々な環境・種類の遊びを経験するとよいとされています。それは遊びを通して育つ感覚のバリュエーションを増やし、バランスよく感覚を養う狙いがあります。

このように発達の土台として大切な乳児期の感覚と発達のお話しをしていきます。

感覚とは?

私たちの身体は「見る・聞く・触る」などいろんな感覚で周りの世界を感じています。

感覚の代表的なものをまとめました。

【五感】

- 味覚

- 嗅覚

- 聴覚

- 視覚

- 触覚

【二覚】

- 固有感覚:筋肉や関節、腱の感覚

- 前庭感覚:バランス、回転、スピードを感じる感覚

一般的な五感と合わせて、二覚が運動発達では大切な役割を果たします。

発達の土台にある感覚

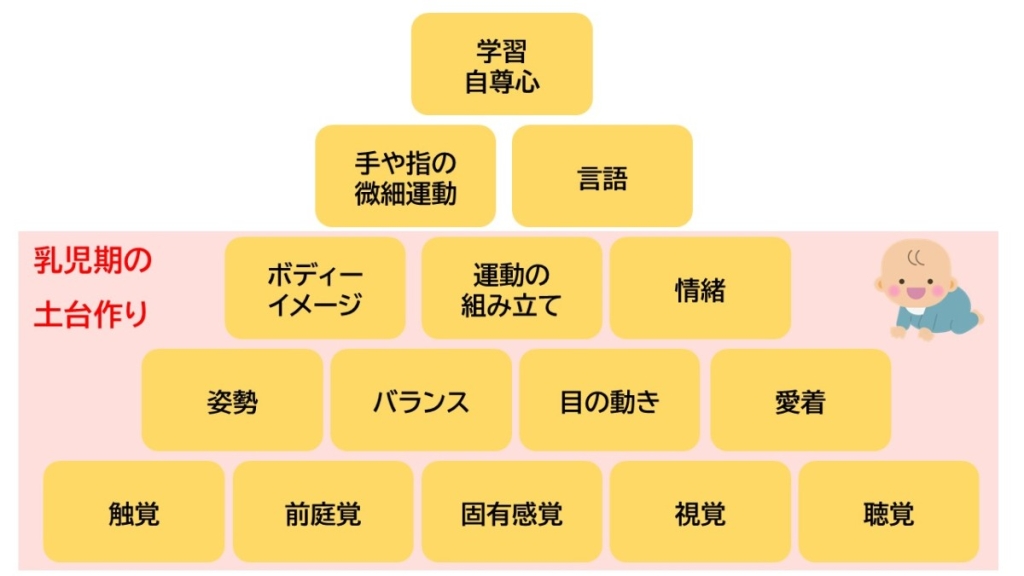

子どもたちの発達の土台に感覚があり、発達は感覚を感じ取ることから始まります。

受け取った情報から姿勢やバランスを保ったり、物を目で追うことができるようになります。そして姿勢が保てるようになると運動が自由に組み立てられたり、その先の発達に繋がっていきます。

しかし、子どもたちの中には感覚に過敏性を持っている子や感覚を感じにくい子もいます。このように感覚に凸凹があると土台がグラついてしまい、上段の発達段階に影響が出てしまう場合もあります。

生まれた直後から土台作りは始まっている

感覚の発達は生まれた直後から始まっています。赤ちゃんは抱っこされている時、お母さん・お父さんに触れている感覚を感じ、抱っこしてくれている人を見るなど、既に触覚や視覚を使い始めています。

皆さんは携帯電話を見ながらお子さんを抱っこしていませんか?お子さんと愛着形成を図る中で大切になるのが、触覚(抱っこ、抱きしめる)、視覚(目と目を合わせる)です。言葉は通じなくとも感覚を通したコミュニケーションは始まっているので、目を合わせてしっかりとコミュニケーションを取ってあげてくださいね!

土台作りのためにできる事

まずは存分に遊ばせることです! 子どもたちは遊びを通して、感覚的な満足を求めています。砂場遊びであれば砂を触れる感覚、ブランコであればスピード感や浮遊感を感じる感覚を求めていることが多いです。

子どもたちの「もう少し遊びたい!」「もう一回遊びたい!」は遊びの中で感覚的に満足できていないことを表現しています。ぜひ遊びに出掛ける際は時間に余裕を持ち、存分に遊ばせてあげてくださいね!

中には1つの遊具や遊びに没頭し、繰り返し遊ぶ子もいます。それも純粋に子どもたちがその感覚を求めている証拠です。遊びのポイントをまとめますので、参考にしてみてください!

- 好きな事を、やりたいだけやらせてあげる

- 遊びの途中でやめるはOK!無理にやらせない。

- 子どもたちが自分が/から楽しめることが大事

おわりに

今回は 発達の土台として大切な感覚と発達のお話しをさせていただきました。

少し難しい話になってしまったかもしれませんが、子どもたちにとっての感覚(どう感じているか?)を知ろうとすること、共感することはとても大事ですので、今回取り上げさせていただきました。

これからも土台作りにお勧めな体操などをコラムの中で紹介していきますので、参考にしていただけると幸いです。